L'illusion du choix : les voix des Rohingyas résonnent dans les camps à l'approche de la conférence des Nations Unies

En 1 clic, aidez-nous à diffuser cette information :

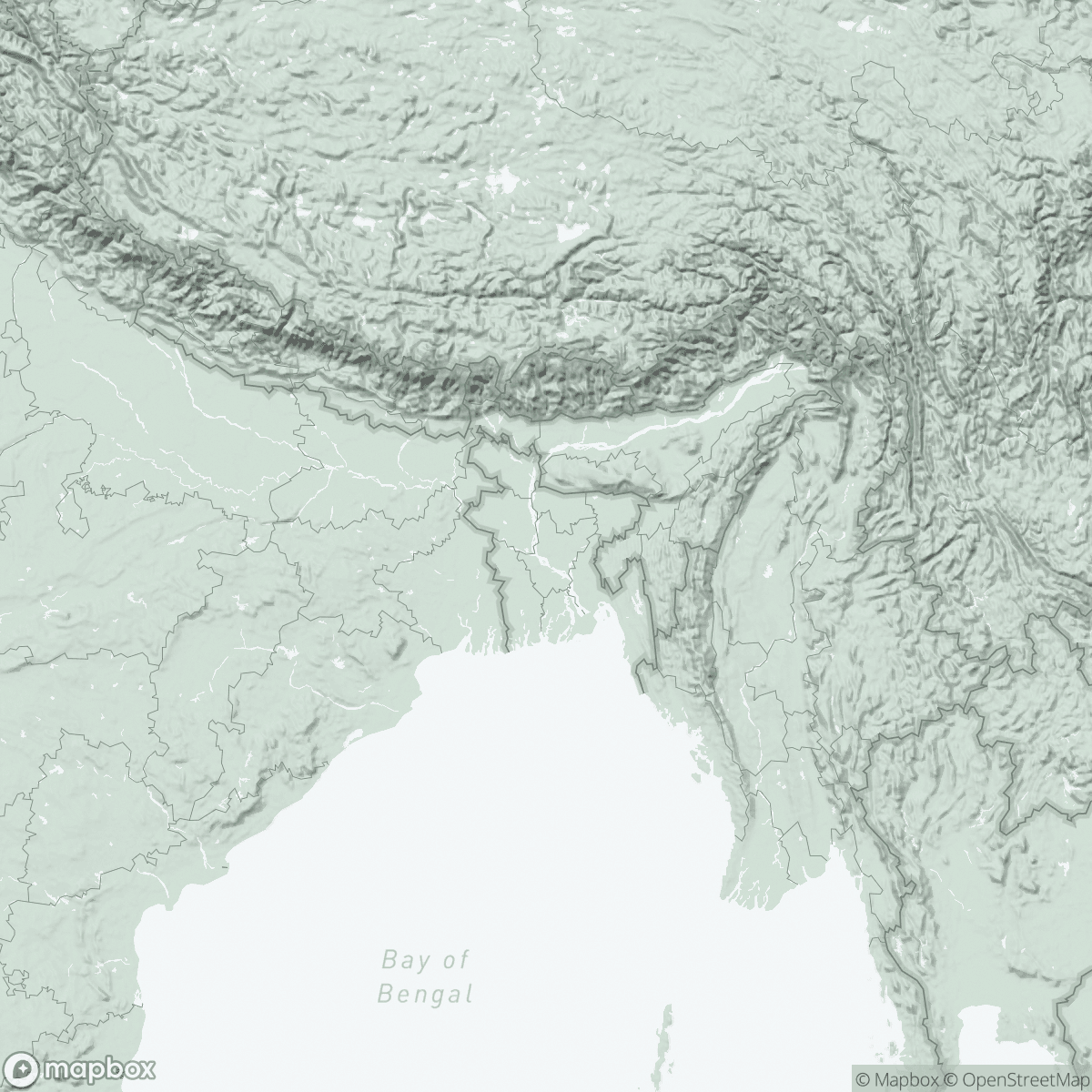

Huit ans après que des centaines de milliers de Rohingyas ont fui une campagne de violence extrême et ciblée au Myanmar, un nouveau rapport de Médecins Sans Frontières (MSF) montre une population prise au piège dans une crise prolongée, confrontée à des menaces constantes de violence, à une diminution de l’aide et à un profond manque de contrôle sur son propre avenir.

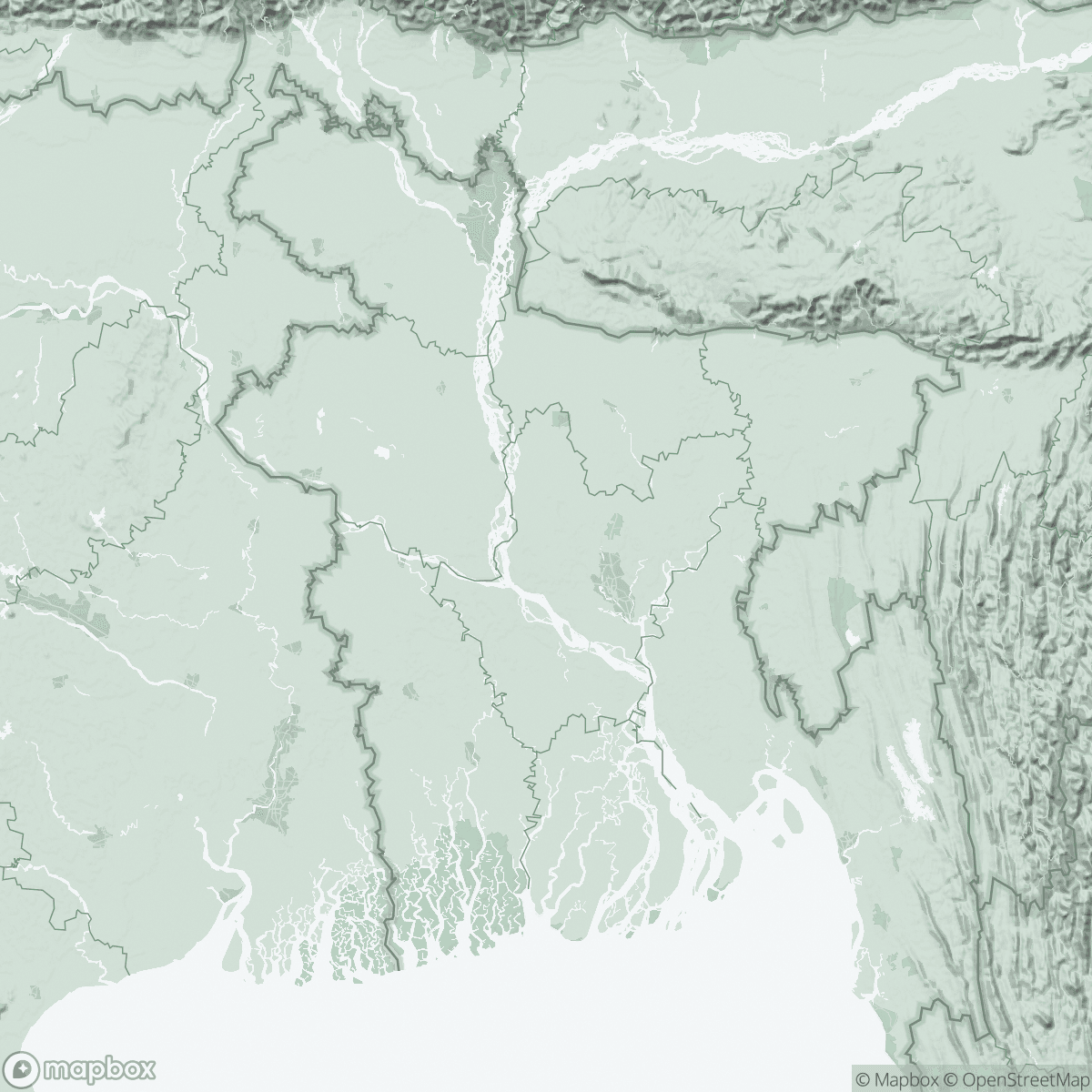

Alors que la communauté internationale se prépare à une conférence de haut niveau aux Nations Unies, le 30 septembre à New York, sur la situation des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar, les voix des personnes les plus touchées restent largement ignorées. En amont de la conférence, MSF a consulté 427 réfugiés rohingyas vivant dans les camps du district de Cox's Bazar, au Bangladesh, afin de dresser un portrait des difficultés rencontrées par plus d'un million de Rohingyas.

Le rapport qui en a résulté, « L'illusion du choix : l'écho des voix des Rohingyas dans les camps », conclut que :

- 84 % des réfugiés rohingyas ne se sentiraient pas en sécurité à leur retour au Myanmar

- 58 % des réfugiés se sentent en insécurité dans les camps de réfugiés de Cox's Bazar, au Bangladesh

- 56 % des réfugiés de Cox's Bazar signalent des difficultés croissantes d'accès aux soins

- Seuls 37 % des réfugiés rohingyas étaient au courant des discussions à venir aux Nations Unies, la majorité d'entre eux l'ayant appris de manière informelle via les réseaux sociaux

Les récentes consultations comprenaient un questionnaire structuré distribué aux patients âgés de 18 ans et plus (46 % d'hommes et 54 % de femmes) bénéficiant des services de quatre structures médicales MSF. L'enquête a été menée en langue rohingya du 26 août au 2 septembre 2025.

Nos échanges avec les réfugiés rohingyas dans les camps révèlent un profond sentiment d'impuissance au sein de la communauté, associé à une volonté de solutions à long terme. Des décennies de persécution et de vie dans l'incertitude ont eu de graves conséquences, affectant non seulement leur santé physique, mais aussi leur bien-être mental », déclare Paul Brockmann, directeur opérationnel régional de MSF.

De nombreux patients avec qui nous nous sommes entretenus, notamment ceux arrivés au Bangladesh lors des dernières vagues de déplacement en 2024, ont décrit les violences qu'ils ont fuies. Cet homme, arrivé à Cox's Bazar en 2024 après avoir fui le nord de l'État de Rakhine, a raconté à MSF avoir fui après la mort de sa fille :

« Un drone est tombé près de moi au Myanmar. Il a déchiqueté tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe. J'étais avec ma fille, mais le drone nous a blessés tous les deux. Il m'a touché au ventre et aux jambes. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé que ma fille était déjà morte. Les gens pensaient que j'étais mort aussi. J'étais allongé à côté d'elle, respirant à peine. À la tombée de la nuit, j'ai repris conscience. J'ai pansé mes blessures avec des morceaux de vêtements et j'ai commencé à ramper. Il était 3 heures du matin et je criais à l'aide. J'ai fini par perdre connaissance. Après une nuit et une journée, j'ai été secouru. »

Les témoignages de nouveaux arrivants dressent un tableau sombre qui explique pourquoi une écrasante majorité d'entre eux ne se sentirait pas en sécurité à leur retour au Myanmar dans les conditions actuelles. Si la peur de retourner au Myanmar est profonde, de nombreux réfugiés expriment également leur désespoir face à l'absence d'avenir dans les camps. Comme l'explique un patient :

Si vous me demandez si je veux retourner en Birmanie, je ne veux pas y retourner [en versant des larmes]… Je rêve de l'avenir de mes enfants. Je n'ai aucune éducation et aucune chance, mais je veux que mes enfants soient instruits… Ici [au Bangladesh], il n'y a aucun espoir pour l'éducation de mes enfants. On peut me confisquer mes biens, mon argent et tout le reste, mais personne ne peut me priver de mes connaissances et de mon éducation. »

Les réfugiés rohingyas continuent de subir de sévères restrictions dans leurs mouvement comme dans leur vie quotidienne. L'insécurité a des répercussions sur tout, de la capacité des parents à amener leur enfant malade à la clinique le soir à la réalité quotidienne de la vie dans des abris qui offrent peu de protection contre la violence », explique Paul Brockmann.

La situation dans les camps s'aggrave avec la réduction des services essentiels. Les coupes dans le financement international mettent en péril l'assistance vitale d'une population presque entièrement dépendante de l'aide. Depuis fin 2023, l'escalade du conflit dans l'État de Rakhine, au Myanmar, a poussé une nouvelle vague de Rohingyas à fuir vers le Bangladesh. En juillet 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) recensait 150 000 nouveaux réfugiés ; bien que ce nombre réel soit probablement plus élevé, certains vivant de manière informelle à l'intérieur et à l'extérieur des camps.

À l'approche de la Conférence des Nations Unies de cette semaine, les Rohingyas ont exprimé clairement leurs inquiétudes et leurs appels à un avenir durable, notamment ce patient qui déclare : « Nous voulons une vie meilleure, dans la dignité et l'égalité, car chacun mérite une vie paisible. Nous voulons être rapatriés avec nos droits civiques, la sécurité, nos maisons et notre identité. »

« Après huit ans d'incertitude à Cox's Bazar, la situation humanitaire des réfugiés rohingyas reste intenable. L'absence de perspectives d'avenir et la dégradation de leur santé mentale minent tout espoir. Les Rohingyas demandent plus qu'un abri et des vivres. Ils aspirent à un avenir : un retour dans le respect des droits et de la sécurité, ou une réinstallation digne. Cela exige que leur voix soit au cœur de toutes les discussions, qu'ils aient accès aux services essentiels et aux possibilités d'autonomie, et qu'ils œuvrent pour une vie où un retour sûr, digne et volontaire soit réellement possible », ajoute Paul Brockmann.