La feuille de taro, métaphore de l'expérience des Rohingyas

En 1 clic, aidez-nous à diffuser cette information :

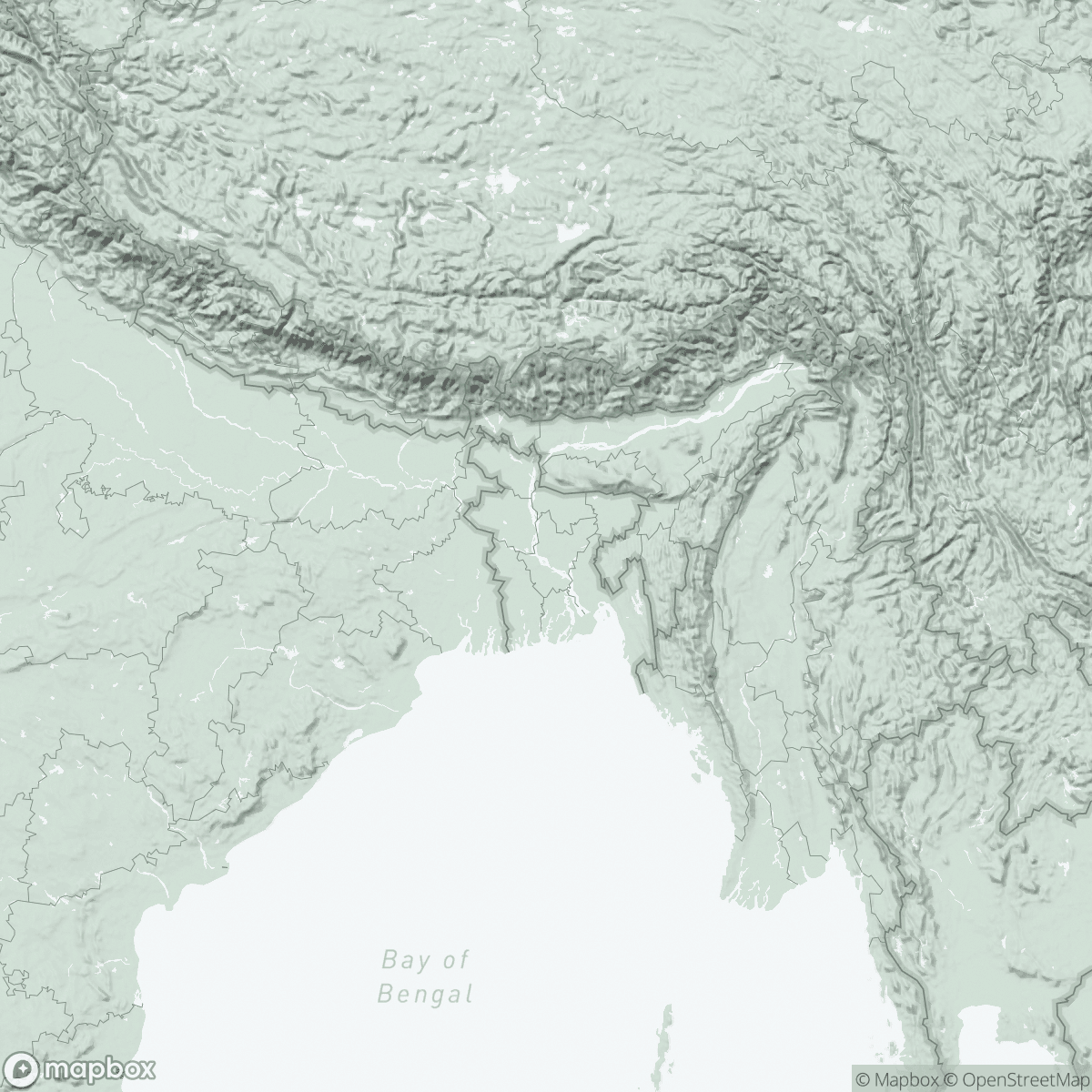

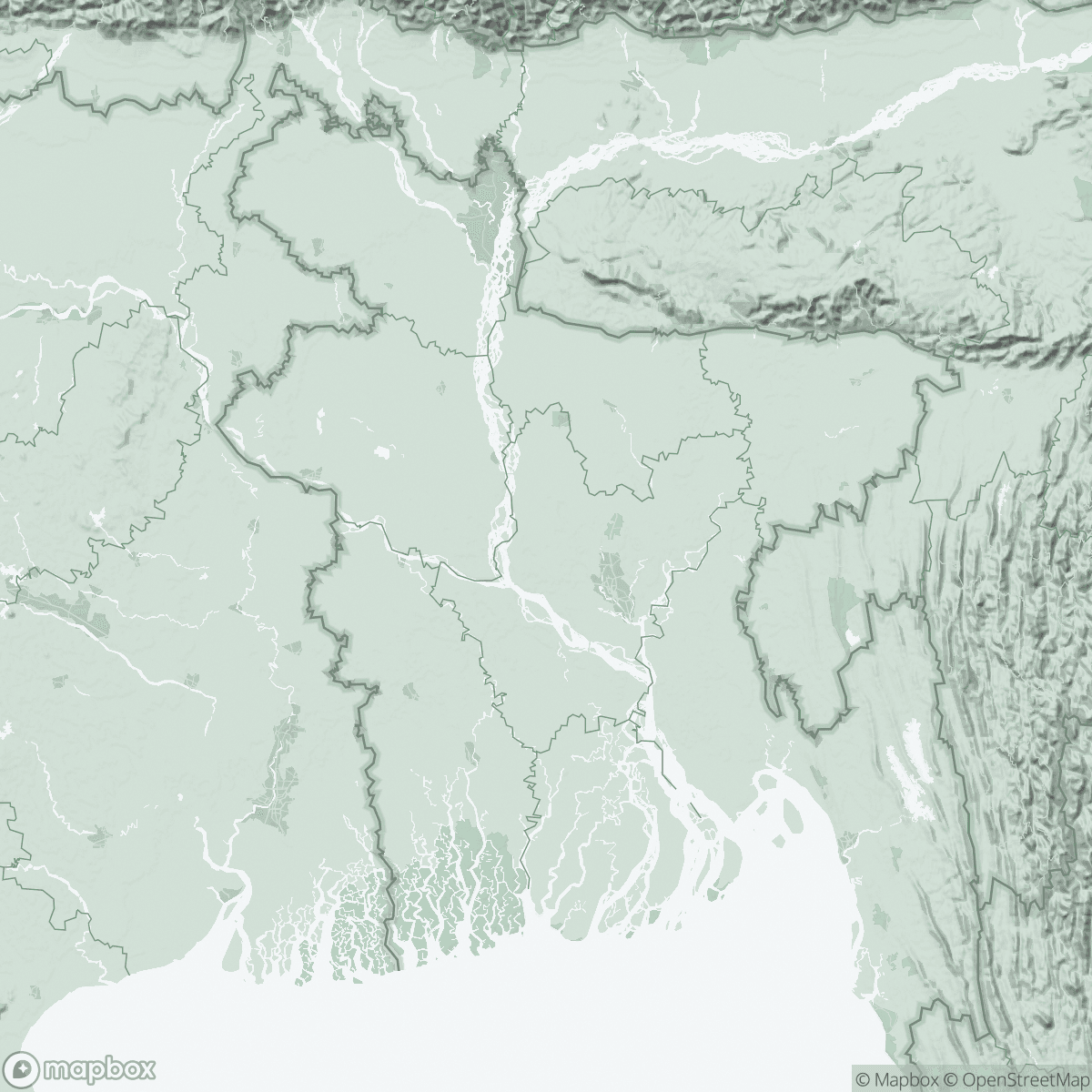

Ruhul Amin et Arunn Jegan se sont rencontrés il y a huit ans au Bangladesh, alors que plus de 700 000 Rohingyas arrivaient dans le pays, fuyant une campagne de violence extrême menée par l'armée birmane. Depuis près de dix ans, ils collaborent sur des projets qui repoussent les limites de la prestation de soins. Ils évoquent ici leur partenariat créatif et leur amitié durable. Ils sont collègues à Médecins Sans Frontières.

Entretien

Arunn : « Quand j’ai rencontré Ruhul, sa famille et lui venaient de traverser la frontière avec le Bangladesh, avec pour seuls vêtements ceux qu’ils portaient sur le dos. Je ne le connaissais pas, mais il m’a dit qu’il travaillait pour MSF au Myanmar, et j’ai ressenti une connexion. C’était déchirant d’apprendre qu’il avait tout perdu. Je lui ai indiqué le bureau où il pouvait toucher son salaire, il m’a dit qu’il avait besoin d’eau, et nous sommes partis chacun de notre côté. »

Ruhul : « Lorsque j'ai rencontré Arunn, je ne l'ai pas bien vu. J'ai vu un homme à la peau foncée qui disait vivre en Australie. Je ne me souvenais pas de son nom et je ne savais pas qu'il était Tamoul, une communauté qui a également été victime d'atrocités. Mon esprit était concentré sur la survie. Où dormirions-nous ? Comment mangerions-nous ? J'étais complètement épuisé. J'avais l'impression de flotter dans un océan, sans savoir où aller. Je pensais que je rentrerais chez moi, mais j'étais loin de me douter que huit ans plus tard, je ne pourrais toujours pas retourner dans mon pays d'origine. »

Cet échange momentané a marqué le début d'un partenariat durable. Ruhul et Arunn ont collaboré dans le cadre d'interventions d'urgence et de programmes humanitaires de longue date. Mais une question revenait sans cesse : que signifie prodiguer des soins ? Les soins médicaux seront toujours essentiels, mais survivre n'est pas synonyme de vivre. Et les Rohingyas ont du mal à concilier les deux.

Ruhul : « En 2017, MSF a été l’une des premières ONG à intervenir dans les nouveaux camps créés suite à l’exode massif des Rohingyas du Myanmar. En deux semaines, nous avons constitué un réseau d’agents de santé communautaires. Notre tâche était simple : emmener les malades à l’hôpital et leur indiquer où trouver une aide médicale. Les gens arrivaient avec des blessures par balle, des coupures au couteau et des infections non traitées. Il n’y avait ni toilettes, ni abris, ni routes. Je me souviens de trois femmes gisant inconscientes dans la boue, couvertes de mouches. J’ai payé 600 takas (environ 4 euros) de ma poche aux membres de la communauté pour qu’ils les emmènent à l’hôpital MSF. Nous n’avions que des ambulances humaines : des personnes transportant les malades sur des civières de fortune en bambou ou à dos d’homme. »

Arunn : « C’était brutal. Cela m’a rappelé le déplacement de ma propre communauté : des centaines de milliers de familles transportant tout ce qu’elles pouvaient ; des dizaines de personnes blessées par balle ; l’odeur de fumée encore fraîche sur leurs vêtements ; et des familles désespérées de retrouver leurs enfants après avoir été séparées dans le chaos. Nous construisions des hôpitaux en six semaines, des pompes à eau en quelques jours. Il y avait peu de temps pour s’arrêter et ressentir quoi que ce soit. »

Ruhul : « Je me souviens avoir ressenti quelque chose. Quand j’ai revu Arunn des années plus tard, j’ai compris ce que c’était : le pouvoir des relations qui se construisent avec le temps. »

Au fil des années, les besoins ont évolué.

Les blessures par balle subies au Myanmar sont devenues des affections chroniques. De vastes épidémies de diphtérie, de gale et d'hépatite C ont commencé à menacer la communauté, de manière incontrôlable et rapide. La communauté rohingya a dû faire face à de nouveaux défis liés à la vie de réfugié.

Les infrastructures se sont améliorées, mais les espoirs pour l'avenir se sont amenuisés. La pandémie de COVID-19 et les politiques de confinement ont entraîné des restrictions de mouvement, une clôture de barbelés et une diminution de l'aide.

Le camp, qui accueille aujourd'hui plus de 1,3 million de réfugiés rohingyas – certains depuis des décennies, d'autres quelques mois seulement – est devenu un bidonville de bambous et de bâches. Des bébés naissent et des personnes vieillissent, dans l'incertitude.

Ruhul et Arunn s'interrogent à présent :

Qu'est-ce qui soutient une personne lorsque le financement disparaît ? Lorsque le statut juridique d'une personne n'a pas changé depuis 40 ans ? Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être apatride - et qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui sont à leurs côtés ? »

Arunn : « J'ai rencontré Ruhul à nouveau en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression que notre lien s'était renforcé. Il m'a dit un jour qu'il avait fallu quatre ans avant qu'il ne se sente suffisamment en sécurité pour me dire ce que signifiait vraiment être apatride. »

Ruhul : « Je n’appelais pas ça l'apatridie. Je l’appelais simplement la vie. Je ne m'attendais pas à recevoir une éducation. Je ne pensais pas que nous étions autorisés à recevoir des soins médicaux. Je ne m'attendais pas à la liberté de mouvement. Je pensais que l'éducation et les opportunités étaient réservées à certaines personnes. Nous n'avions qu'une vision très limitée de ce que pourrait être notre vie. Ce n’est qu’en quittant notre pays que nous avons compris à quel point nos droits nous avaient été bafoués. Cette prise de conscience est douloureuse. Elle ne blesse pas seulement le corps. Elle blesse aussi l’esprit. »

De cette conversation est née une idée.

Si l'aide médicale est censée guérir le corps, alors qu'est-ce qui guérit cette part de nous-mêmes qui se demande si nous comptons pour quelque chose ?

Ils ont entrepris de créer un projet ancré dans l'existence, la culture et les histoires des gens, pour aider les Rohingyas à s'exprimer, à résister à l'oubli et à rester connectés à leur identité. Ils ont rencontré des artistes australiens et rohingyas dont le travail et la mentalité étaient ancrés dans ces principes, et ensemble, ils ont formé le Creative Advocacy Partnership (CAP).

Ruhul : « Un symbole a commencé à émerger dans nos ateliers : la feuille de taro »

Inspiré par un proverbe rohingya, « Honsu-fathar Phani », qui dit que l’eau ne laisse pas de trace sur la feuille de taro.

Arunn : « La surface d’une feuille de taro est cireuse, ce qui fait que l’eau perle et s’écoule sans laisser de trace. »

Ruhul : « Elle symbolise la façon dont le monde rend les Rohingyas apatrides et essaie de ne laisser aucune trace de nous. Mais nous sommes toujours là. Et nous laissons une trace. »

Arunn : « Des adultes, des enfants et des artistes rohingyas ont fabriqué leurs propres feuilles de taro. Regarder les gens se transformer grâce à leur créativité est une expérience profonde. Un céramiste rohingya nous a raconté que sa maison avait été détruite il y a huit ans, mais qu’il n’avait fui que récemment. Le poids de ce lent effacement est insupportable. Et pourtant, dans cet espace partagé, les gens ont commencé à s’ouvrir. Même les tensions entre identités religieuses et ethniques ont commencé à s’atténuer. C’est le pouvoir de créer ensemble. »

Ruhul : « Mais il ne s’agit pas seulement de s’exprimer. Il s’agit de survivre. Les ONG partiront. Les financements se tariront. Nous ne voulons pas dépendre des ONG pour le restant de nos jours ; nous avons honte de dépendre des autres. Mais si nous restons connectés à notre culture, à notre identité, à nos relations, elles aussi peuvent survivre. Les relations sont le remède le plus important. »

Ruhul m’a dit qu’il sentait que la lumière en lui faiblissait. Non pas parce qu’il a abandonné, mais parce que le poids de la déconnexion – du mouvement, des soins, des opportunités – s’alourdit. J’entends beaucoup plus souvent les mots « destin » et « fatalité » que « espoir » et « avenir »», raconte Arunn.

Ruhul : « Je ne suis pas seul ; beaucoup dans les camps ressentent cela. Pour nous, ce projet n’est pas une activité secondaire ; c’est un moyen de garder la lumière allumée. Nous sommes toujours confrontés à d'énormes défis sanitaires : réduction des rations alimentaires, fièvres inexpliquées et conditions de vie précaires. Les coupes budgétaires de l'USAID et du Royaume-Uni compromettent notre avenir ; de nombreux centres de santé ont fermé. Même mon fils avait besoin de soins urgents, et personne n'a voulu prendre en charge son opération. »

Arunn : « Il ne s’agit pas de remplacer l’aide médicale par une mobilisation créative. Il s’agit de reconnaître que sans les deux, ce qu’il reste d’un peuple devient vite méconnaissable. Les soins holistiques reconnaissent le besoin humain de reconnaissance, de connexion et d’appartenance — pas seulement des pansements propres ou des rations alimentaires. C’est là que l’action humanitaire doit aller ensuite. »

Ruhul : « Dans un endroit où les gens sont privés de nationalité, de liberté de mouvement, même de soins médicaux, le simple fait de modeler de l’argile, de tresser du bambou ou de raconter une histoire devient un acte de résistance et de dignité. »

« Cela signifie : nous sommes toujours là. Nous ressentons toujours. Nous comptons toujours. »

Pour aller plus loin :