Quand chaque minute compte : les 72 premières heures d'une épidémie

En 1 clic, aidez-nous à diffuser cette information :

Diyani Dewasurendra, spécialiste des maladies infectieuses, est en mission au Soudan du Sud lorsque les premiers cas de choléra arrivent à l'hôpital. Il est temps d'agir vite !

Toute épidémie commence par un soupçon : une recrudescence soudaine de la maladie, des symptômes récurrents et les premiers patients gravement malades. Dans les zones de crise, les maladies infectieuses peuvent se propager à une vitesse fulgurante. Chaque minute compte pour les contenir. Les 72 premières heures sont cruciales : nous devons agir vite et stratégiquement pour sauver des vies et éviter une catastrophe.

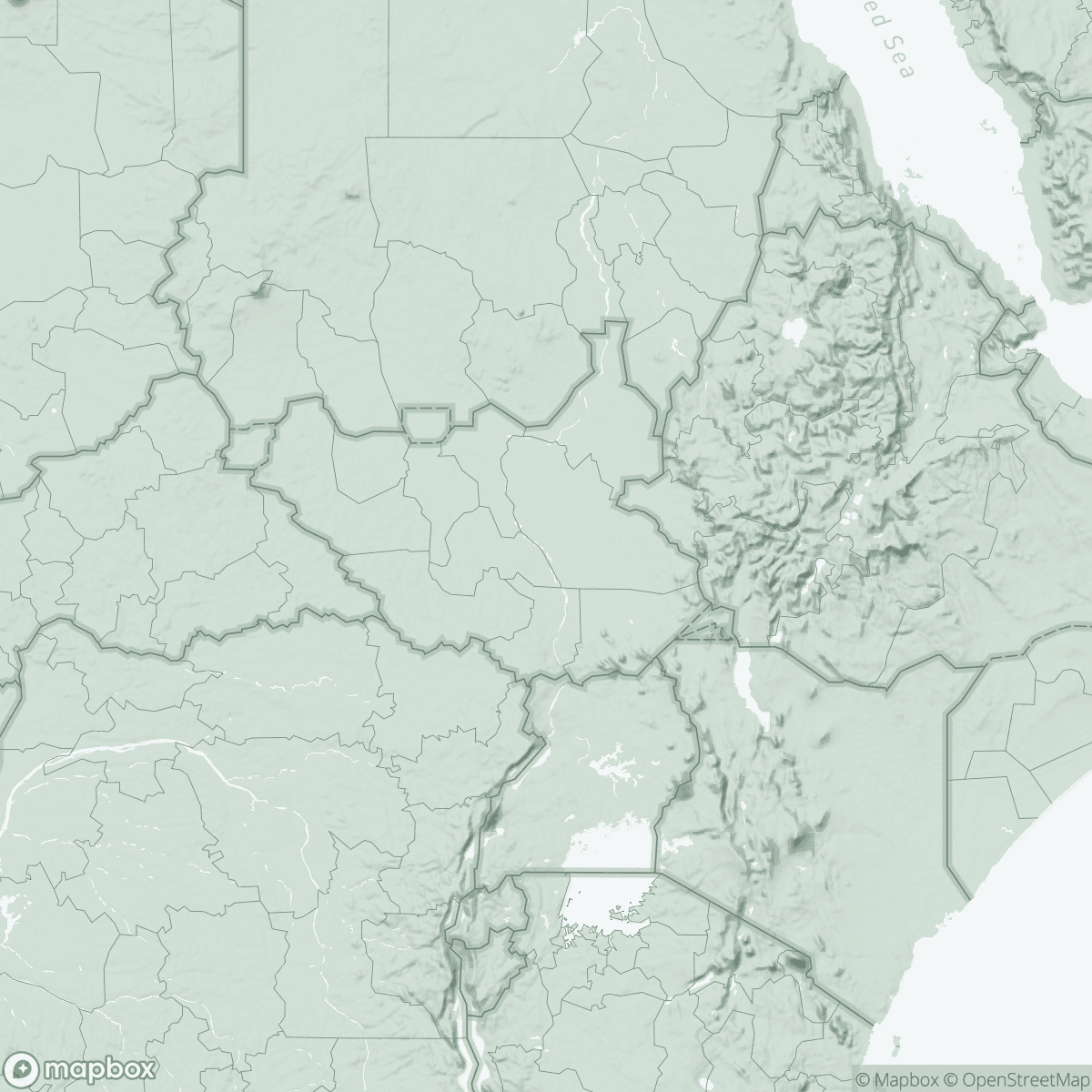

En 2023, j’étais en mission à Malakal, au Soudan du Sud, lorsqu’une épidémie de choléra s’est déclarée…

Heure 0 à 12 : Premiers signes et premières mesures

À notre hôpital de Malakal, nous avons soudainement constaté une augmentation du nombre d'enfants arrivant avec une diarrhée sévère. Dans une région où l'accès à l'eau potable est limité, c'est un signal d'alarme. De plus, c'était le mois de mars, le dernier mois de la saison sèche. Depuis novembre, il n'y avait quasiment pas eu de précipitations et de nombreuses sources d'eau étaient taries. Cette région ne connaît souvent aucune pluie entre novembre et mars.

Nous savions qu’il s’agissait potentiellement du choléra, mais nous devions nous en assurer.

D’abord, nous avons prélevé des échantillons et les avons envoyés au laboratoire. Parallèlement, nous avons commencé à surveiller le nombre de cas. Dès que les premiers tests se sont révélés positifs au choléra, nous avons dû agir rapidement. L'épidémie était désormais officiellement confirmée, et chaque minute comptait.

Dans une région où de nombreuses personnes n'ont pas accès à l'eau potable, une maladie comme le choléra peut rapidement s'aggraver. L'un des aspects les plus dangereux est que la seule source d'eau disponible est souvent une rivière – la même rivière où les animaux se baignent, où les gens se lavent et où ils boivent. Dans des situations comme celle-ci, la contamination par des germes peut avoir des conséquences catastrophiques.

Heures 12 à 24 : Isolement et mesures de protection

La priorité absolue est d'empêcher la propagation de la maladie. Nous avons immédiatement mis en place un service d'isolement pour le choléra à l'hôpital. À Malakal, cela s'est avéré particulièrement difficile, car nous disposions déjà d'une zone d'isolement distincte pour la rougeole. Nous devions veiller à ce que les patients atteints de ces deux maladies hautement contagieuses n'entrent pas en contact et que les autres patients restent protégés contre l'infection.

Parallèlement, nous avons lancé des actions de prévention : nous avons installé des stations de lavage des mains supplémentaires et sensibilisé le public à l'importance de l'hygiène et du lavage des mains.

Nos agents de santé se sont rendus dans les communautés environnantes pour expliquer les premiers symptômes du choléra et savoir quand se faire soigner. Le choléra est une maladie diarrhéique grave, et ce type de maladie est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Bien que traitable, une infection peut entraîner la mort en quelques heures seulement si elle n'est pas traitée.

Heures 24 à 48 : Traitement des patients et identification de la source

Lors du traitement des premiers patients, nous avons également évalué l’approvisionnement en eau. Dans de nombreuses régions du Soudan du Sud, il n’y a ni puits ni pompes ; les gens puisent l’eau dans les rivières ou les étangs, souvent contaminés.

Je me souviens d’une situation où du bétail est décédé en masse, et où des centaines de carcasses ont été abandonnées le long des berges. Malgré cela, les gens n’avaient pas le choix : ils devaient continuer à boire l’eau de la rivière. Beaucoup ignoraient que l’eau pouvait être dangereuse.

En collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres partenaires, nous avons testé la qualité de l’eau et étudié les sources potentielles de contamination. Nous savions que nous ne pouvions pas nous contenter de traiter la maladie ; nous devions empêcher d’autres personnes d’être infectées.

C’est pourquoi nous avons commencé à distribuer de l’eau potable. Dans certains villages, nous avons utilisé des filtres à charbon ou un traitement au chlore pour améliorer l’approvisionnement en eau à long terme. Nous avons également installé des installations sanitaires comme des latrines.

Heures 48 à 72 : Campagne de vaccination et contrôle de l’épidémie

L’objectif n’était plus seulement de ralentir l’épidémie, mais de la maîtriser. Outre le traitement des personnes déjà infectées, la prochaine étape majeure était la vaccination. Le choléra peut être contenu grâce à un vaccin oral, un avantage majeur, car il nous permet de vacciner rapidement et efficacement de larges groupes de personnes.

Avant de lancer la campagne de vaccination communautaire, nous devions protéger nos équipes médicales. Médecins, infirmières et personnel de soutien sont en contact direct avec les patients ; la vaccination est donc essentielle à leur survie. Ce n’est qu’après cela que nous avons pu lancer le déploiement à grande échelle du vaccin auprès de la population touchée.

L’éducation a également joué un rôle crucial. Dans les zones de crise, bien que la population ne soit généralement pas sceptique à l’égard des vaccins, elle ignore souvent tout simplement leur existence. Après avoir expliqué l’objectif et les avantages du vaccin aux premiers groupes, un sentiment positif envers la vaccination a rapidement progressé.

Agir vite sauve des vies

Les 72 premières heures d'une épidémie déterminent si elle peut être contenue ou si elle va dégénérer en catastrophe. Lors de l'épidémie de choléra de 2023, nous avons réagi rapidement et limité le nombre de cas à 1 471. Après 90 jours, le 16 mai 2023, l'intervention a été clôturée, le nombre de cas ayant considérablement diminué et l'épidémie étant contenue.

Cette épidémie a une fois de plus démontré l'importance cruciale du diagnostic précoce, de l'isolement, de l'identification de la source de l'infection et d'une vaccination rapide. Chacune de ces étapes est essentielle pour sauver des vies.

Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles dans les zones de crise, mais l'accès aux vaccins reste l'un de nos outils les plus puissants pour lutter contre les épidémies. Parallèlement, nous ne devons pas oublier que les solutions à long terme, comme l'accès à l'eau potable, sont tout aussi importantes pour prévenir de futures épidémies.