Explorer les clubs de jeunes vivant avec le VIH à Kinshasa

Kinshasa/ Luxembourg - 26 novembre, 2025.

En Afrique subsaharienne, le VIH reste la deuxième cause de mortalité chez les adolescents de 10 à 19 ans. Ce taux élevé s’explique en partie par un risque accru d’interruption du traitement à cet âge : les jeunes vivant avec le virus présentent souvent une charge virale plus forte que les adultes. À Kinshasa, en RDC, malgré une prévalence relativement faible (1,6 %), la stigmatisation demeure un frein important à l’accès aux soins.

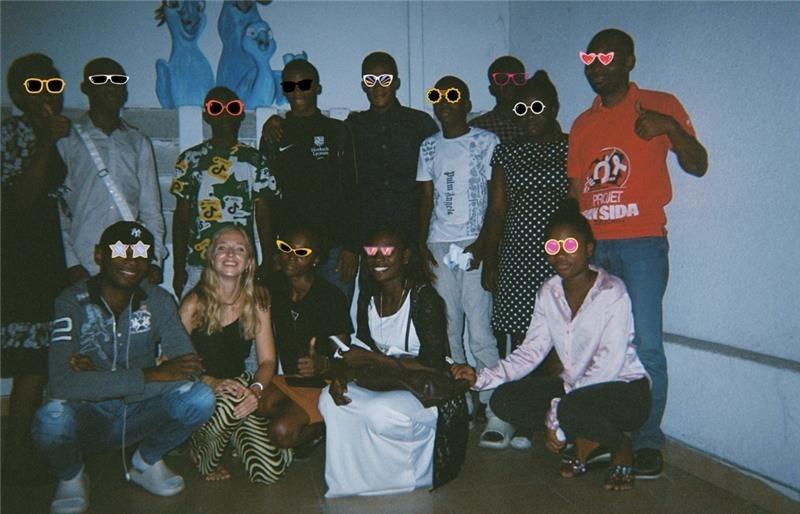

Pour répondre à ces défis, Médecins Sans Frontières (MSF) et l’association Jeunesse Espoir ont mis en place, en 2019, des clubs dédiés aux jeunes vivant avec le VIH. Ces espaces offrent un accompagnement psychosocial, des soins adaptés et un lieu d’expression libre. Mais si le modèle semblait prometteur, il restait néanmoins essentiel de mieux comprendre comment les principaux concernés le perçoivent.

C’est dans cette optique qu’une recherche opérationnelle a été menée par l’anthropologue Emilia Brazy-Nancy, en utilisant une méthodologie classique anthropologique, avec des entretiens individuels, des discussions de groupe mais aussi une méthode participative appelée photovoice – qui invite les adolescents à documenter leur quotidien en images.

L’objectif : rendre compte de leur vécu, mais aussi identifier avec eux les limites et les leviers du dispositif du club.

Quand les images parlent : ce que révèle la méthode photovoice

Peu utilisée dans ce type de contexte, la méthode Photovoice s’est révélée particulièrement adaptée pour explorer des sujets sensibles, souvent tabous, tels que la stigmatisation liée au VIH. Elle se distingue surtout par son approche participative :

La méthodologie Photovoice permet de rompre avec la nature souvent colonisatrice de la recherche traditionnelle, en impliquant activement les participants non seulement dans la collecte, mais aussi dans l’analyse des données », explique Emilia.

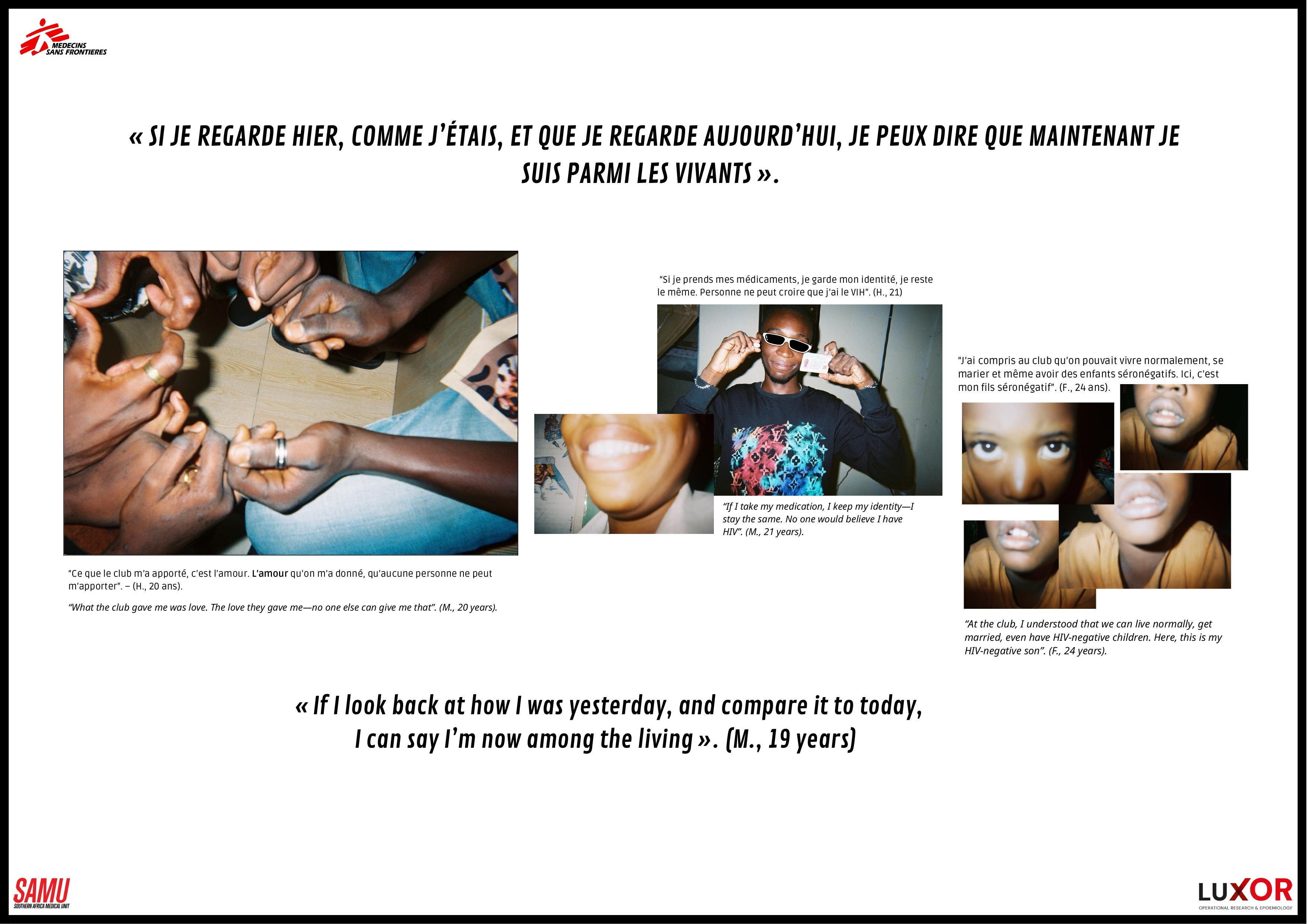

Dix adolescents, membres de deux clubs VIH, ont ainsi reçu des appareils photo jetables avec une double consigne : illustrer les changements personnels vécus depuis leur adhésion, et montrer comment le club les aide à faire face aux défis du quotidien, notamment à la stigmatisation liée à leur statut.

Ils ont produit plus de 200 clichés racontant leur quotidien, entre joies, peurs, liens avec le club et situations d’exclusion.

Ce que les mots n’auraient peut-être pas permis d’exprimer, les images l’ont rendu visible. Certaines photos ont révélé des formes de stigmatisation vécues au sein même des familles – un sujet rarement évoqué dans les clubs ou lors des entretiens. Pour Emilia, cela a mis en lumière un « silence stratégique » : beaucoup de jeunes préfèrent taire leurs souffrances familiales.

Un récit en particulier l’a marquée : celui d’un jeune homme ayant photographié une pièce sombre de sa maison. Il a expliqué, en entretien individuel, y avoir été enfermé pendant six mois, la porte cadenassée. Un épisode qu’il n’a pas souhaité partager en groupe, pour ne pas exposer sa mère « à la honte ». Ce témoignage illustre la complexité de nombreux parcours, entre rejet et attachement familial.

Mais les jeunes n’ont pas seulement photographié leurs souffrances. À travers leurs images, ils ont aussi voulu raconter leurs forces, leurs rêves, et les changements positifs vécus grâce aux clubs. Lors des ateliers, ils ont trié eux-mêmes leurs photos, faisant émerger des thèmes collectifs comme l’espoir, l’avenir ou encore le soutien :

Ces moments ont été très joyeux. La recherche devenait un espace de valorisation plutôt que d’introspection douloureuse ».

Cette méthode, exigeante sur le plan éthique, a été rigoureusement encadrée. Atelier de formation à la photographie, consentement éclairé de toutes les parties prenantes, anonymat, sélection des images : chaque étape a été discutée avec les participants. Une attention particulière a été portée aux photos montrant des lieux personnels ou des proches, afin d’éviter toute exposition involontaire du statut sérologique.

Restituer, discuter, agir : une recherche collective

Les résultats ont d’abord été restitués aux animateurs des clubs, avant d’être partagés avec un ensemble d’acteurs engagés dans la lutte contre le VIH en RDC.

« Trop souvent, les recherches se limitent à la publication de résultats, sans réelle transmission aux parties prenantes qui sont pourtant essentielles pour faire avancer les actions sur le terrain. C’est pourquoi je pense qu’il est crucial que les projets intègrent dès le départ un volet dédié à la dissémination des résultats d’une recherche.

Les chercheurs ont aussi un rôle à jouer : vulgariser leurs travaux, les rendre accessibles et compréhensibles. C’est du transfert de connaissances - le pont indispensable qui relie la production de savoir scientifique et sa mise en application concrète ».

C’est dans cette optique de relier la recherche de l’action qu’Isabela Salim, la plaidoyer du projet VIH et Emilia ont organisé un atelier délibératif, en impliquant directement les partenaires locaux dans l’élaboration des recommandations finales. Sur la base de cet atelier, une note de politique a été produite, recensant les principales recommandations co-formulées avec les multiples partenaires.

L’intelligence collective fait la différence », souligne Emilia.

En réunissant animateurs, associations locales et représentants institutionnels, l’atelier a permis de croiser les expériences, d’apporter des nuances et de faire émerger des idées nouvelles, essentielles pour affiner les recommandations. Il a aussi ouvert un espace de dialogue entre acteurs qui ne se connaissaient pas encore, posant ainsi les bases de collaborations futures.

Parmi les recommandations issues de ces échanges pour étendre et consolider les clubs : mieux encadrer l’annonce du statut VIH aux mineurs, faciliter la transition vers les soins pour adultes, reconnaître et institutionnaliser le rôle des animateurs, ou encore créer de nouveaux clubs pour les jeunes de plus de 25 ans.

L’impact de cette recherche ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain de l’atelier, un bailleur de fonds a manifesté son intérêt pour étendre le modèle à d’autres zones de Kinshasa. Des discussions sont en cours avec MSF pour formaliser un partenariat et accompagner cette dynamique.

Cette mobilisation rapide illustre la pertinence d'une approche participative pour explorer des modèles de soins adaptés aux réalités des contextes fragiles.

En combinant la méthode photovoice, particulièrement appropriée pour explorer le vécu des jeunes vivant avec le VIH, avec une démarche rigoureuse de transfert des connaissances, l'étude a permis d’identifier des pistes concrètes pour améliorer le fonctionnement des clubs de jeunes, mieux répondre aux besoins des personnes concernées et faciliter leur mise à l’échelle.

Pour en lire plus sur la méthodologie utilisée, n'hésitez pas à visiter cette page